| 兵工百炼战狼烟(组图) | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://jczs.sina.com.cn 2005年08月31日 06:18 解放军报 | ||||||||||||||||||||||

点击此处查看全部军事图片

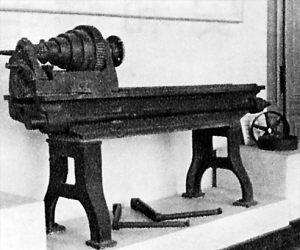

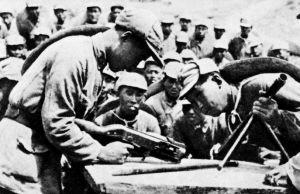

本刊编辑部 伟大的抗日战争是一帧波澜壮阔的历史画卷。它是自鸦片战争以来,中华民族不屈不挠、抵御外侮取得的第一次完全彻底的胜利。中华儿女面对武装到牙齿的穷凶极恶的侵略者,自制土枪、土炮、大刀、长矛与侵略者进行了殊死的搏斗,依靠人民战争的威力,以劣势装备打败了装备占绝对优势的日寇。 伟大的抗日战争也是一部发人深省的 当前,国际风云跌宕起伏,实现中华民族伟大复兴任重道远,建设信息化军队、打赢信息化战争鼓角铮铮。要写好新时代“科技强军”这部宏篇巨著,同样需要我们汲取和运用人类文明与科学技术的一切成果,汇聚起一切可以汇聚的智慧,加快军队现代化建设步伐。只有这样,才是对我们民族遭受过的苦难的最好祭奠,也是对伟大抗战的最好纪念!黄崖洞兵工厂 ,创建于1939年7月。它是八路军副参谋长左权同志亲自勘察、指挥建设的一座制造枪炮的工厂。工厂起初生产“七九”式步枪,后来生产“八一”式步枪。从1940年8月至1941年11月共生产这种步枪3000多支。“百团大战”后,工厂遵照彭德怀副总司令的指示,开始研制和生产50毫米小臼炮和炮弹,仅1941年就生产小臼炮800多门,炮弹2万多发,有效地增强了我军作战火力。1941年冬,日军集中5000多人兵力,妄图摧毁这个兵工厂。左权等率领特务团奋勇还击,以敌伤亡1000余人,我伤亡166人的战绩,创造了抗日战争史上以弱胜强的模范战例。土法上马炼铁多造枪炮杀敌 ——陕甘宁边区的炼铁技术 作为军工生产的基础,炼铁技术是抗日战争时期根据地重点发展的技术之一。30年代陕甘宁边区没有炼铁厂,兵工厂所用的钢铁,要么是从群众中收购的废铜烂铁,要么是游击区军民扒铁路运回来的铁轨。 抗战初期,延安地区炼铁多采用鸡窝炉炼铁。一座鸡窝炉,每日用生铁300来斤。但仅仅能炒成熟铁150-180斤。鸡窝炉技术难度大,出铁不方便且容易报废;而且产的铁质量差,用途少。 曾字炒炉是针对鸡窝炉缺点,加以改进的一种新式炼炉。曾字炒炉因分为上下两层,形状颇像“曾”字而得名。在炉子中间,有一炉差,上部像个罐头,负责装柴,在装柴口旁边有一小孔,用来通风;罐子底部是一个大约2寸厚的耐火砂石板炉盖,上边有一个直径2寸的火眼。炒炉的下部是一梯形炉坑,炉坑前部有一宽6寸,高7寸的炉门。在炼铁过程中,首先将生铁填在炉坑里面,用一块体积较大的柴挡在炉门,上部把柴填满燃烧,然后即可加紧拉风箱。待铁发红后,用火焊翻一遍,待铁发黄后,再翻一遍,待铁将要发白微亮,表面有锋刺现象时,则更加紧拉风箱,用火焊将其冲破变为糊状,再左右搅动,然后把它挑起来让火吹,到火把它完全烤成白色,铁的表面往下流釉子,即把它靠成数个重块子,最后取出的同时,用榔头打成圆形或方柱形,即成熟铁。 曾字炒炉改进了炼铁工艺,它产铁量大,每百斤生铁可炒成熟铁80斤左右,如果掌握得当,可炒至85斤以上,大大提高了炼铁质量;技术难度小,耐用,翻铁、搅铁、出铁都比较容易;曾字炒炉炒出的铁,坚韧耐用,打薄刀都不易折断。 关中炼铁厂建立于抗日战争初期,主要冶炼制造枪炮用的普通铁。抗日战争中期以后,根据地军工生产对铁的需求越来越大。炼铁厂加大生产力度,不断提高产量。在生产能力接近饱和的情况下,厂领导要求大力开展技术革新,向技术要产量。一、二号炉的技术人员和工人开动脑筋想办法,多次进行实验,找出了炉内燃料与矿石的最佳比例。在燃料中,他们使用三分之二的木炭,三分之一的烟碳,并改造风箱和风口的位置。结果,一号炉开炉持续14.5天,炼铁7617斤;二号炉开炉21.5天,炼铁12900斤,创造了当时炼铁炉出铁量的最高记录。 海风椰林中的“流动兵工厂” 兵工厂最初只有4个人、1个小风箱、1架手摇钻床、两把钳子和几把铁锤,后来才逐步壮大。那时为了适应部队的需要,兵工厂忽而在村里,忽而在山上,忽而在小船上,成为“流动的兵工厂”。 那年8月,部队在大水围歼汉奸李春农时,琼崖纵队把厂子搬到前线。战士们打仗,子弹壳一退出枪膛,立刻由支前的群众拣回来,马上换上底火,装好药,安好弹头,日夜赶制子弹。 为了配合太平洋战争,日本鬼子对海南抗日根据地发动了残酷的“扫荡”。我军主力挺进到外线去开辟新区。琼崖纵队兵工厂也随部队搬到南渡江西岸的儒万山。由于敌人的层层封锁,制造地雷、子弹所需要的炸药、铜铁等原料非常缺乏。地方党组织发动群众捐献香炉、古钟,拣敌人的弹壳、破弹片;部队规定打一枪要交回一个弹壳。但是炸药仍没办法解决。琼崖纵队又想到从敌人的炸弹、水雷中拆卸炸药的办法。不少群众冒着生命危险到海边去搬敌人的水雷。 有了炸弹、水雷,由谁来拆卸呢?诨号叫“独脚公”的周汝松上门请战:“厂长,把试拆炸弹的任务交给我吧!” “独脚公”是游击队的技师,不管送来修理的枪支种类多么繁杂,他准能修好送出厂。可拆炸弹不是修机关枪啊!“独脚公”可从来没碰过炸弹,要拆它,这是多么危险的事呀! 他却说:“我是共产党员,艰险任务应该冲在前头。再说,总不能让前方的同志拿着空枪等子弹吧!” 试拆时,大家在200米以外的地方焦急地等待着,心里暗暗地揣测:打开螺丝了吧!该拆下引信管了吧……“拆成了!”一阵欢呼声传来。只见“独脚公”腋下支着拐杖,一只手高高地举着炸弹引信管。揭开了炸弹、水雷的秘密后,他又培养了一批“拆卸手”。从此,炸药,不再是千金难买的东西了。 第一支步枪:枪筒用手摇钻,枪膛用锉刀锉 胶东根据地的“兵工之花” 随着抗日战争的发展,武器弹药的来源成了突出问题。仅仅依靠缴获敌人的武器来补充已经无法满足部队作战需要。于是各抗日根据地纷纷筹建兵工厂。抗战第二年开始,各根据地依据自身条件,创建了各式各样、各有特点的兵工厂,胶东兵工厂是其中之一。 1938年3月,胶东兵工厂的前身——修械所正式成立。当时只有6名工人,挑着炉担,随部队开进,负责保障修理枪支。随着部队的不断壮大,修械所发展到20多人。 当时的兵工生产,一没技术,二没原料,三没设备,完全是白手起家。虽然基础薄弱,但从事兵工生产的同志们硬是凭借敢于吃苦的精神,创造了兵工史上的奇迹。制造手榴弹时没有雷管,就冒着生命危险到敌占区买;没有炸药,就用木炭和硝等制造土炸药,仿照鞭炮引信造出导火索,经过反复实验造出了爆炸力强、杀伤力大、便于携带的手榴弹。1938年5月,修械所扩建成为胶东根据地第一个兵工厂——黄县圈兵工厂,共有职工50多人。兵工厂成立不久,工人们就制造出了步枪。第一支仿制步枪,整个生产过程完全手工操作,枪膛是用锉刀锉、钻子钻,一点点“啃”出来的,就连最复杂的来复线也是用铁板扭成螺旋型的胎具,装上铣刀,捅进枪筒里来回拉转才做成的。1938年下半年,兵工厂发展为两厂,人数达到300多人,成立了党支部和工会,设备上也有了很大发展,拥有各种大小机床、钻床20余部,柴油机1部,蒸汽机1部,每月可造出子弹、迫击炮弹1000多发,步枪60多支,手榴弹10000多枚,还制造出4门迫击炮。1941年,根据地军民缴获了部分投降派的兵工厂,将其改建为根据地的兵工厂,先后改建成数个兵工分厂。1943年,成立兵工总厂,统一领导各分厂的生产工作。在此期间,各兵工厂研制出“捷克式”轻机枪,“九二式”步兵炮和炮弹等。 在研制武器过程中,工人们奉献了智慧和汗水,甚至奉献了生命。制造机枪枪筒的钢轨质量差,打出百十发子弹的枪筒就发热膨胀,工人们就造出双筒机枪,一个枪筒打热了再用另一个;敌人扔下的未爆炸的炸弹是兵工厂的宝贝,工人们冒着生命危险,挖出炸弹里的苦味酸,重新回炉使用。由于保护措施不好,有的工人因此中毒,但仍然继续工作,为抗战作出了巨大贡献。 打不烂的敌后军需线 ——新四军淮南抗日根据地的军需工业生产 抗日战争一开始,淮南地区新四军为保障部队作战和日常生活需要,即着手组建被服厂、烟草公司、纺织厂和制革厂等各门类、多品种的军需保障单位。 新四军第四支队被服厂前身为红二十八军被服厂,建厂初期有军需工人30余名,缝纫机2台。1937年冬至1938年2月,共生产2000多套棉军装和棉帽。1939年冬,第四支队被服厂转移到皖东。次年夏天,合并江北游击纵队被服厂,发展到100余人,近20台缝纫机。皖南事变后,该厂编为新四军第二师被服厂。数月后,原第四支队被服厂的人员从二师被服厂中抽调出来,另组建新四军第二师第四旅被服厂,在抗战胜利后随部队北上山东。 此外,新四军第五支队、第二师第六旅也都建有类似的被服厂。 淮南地区盛产烟叶,为扩大税源,增加财政收入,1941年,新四军二师用42元法币在天长县铜城镇开办新群烟厂,拥有工人200余名。1943年,第一批“飞马”香烟问世,其质量超过了“大英”、“小刀”和“翠鸟”等敌占区名牌烟。后来,为扩大生产,二师决定组建“新群烟草总公司”,由淮南行署领导,下辖“新群”、“东联”和私营的“群众”3个烟厂。共有职工600余人,日产香烟2500多条。解放后,该烟厂移交地方。 新四军军需生产还包括纺织业、制革业、油坊业等等。新四军淮南抗日根据地的军需生产,着眼于适应战争环境,保障的机动性强,方式灵活。以新四军第四支队被服厂为例,在战局紧张的时候,被服厂的工人们更是带着缝纫机到各部队边生产军装,边发放。为粉碎敌人“封锁纱布,冻死根据地人民”的阴谋,淮南抗日根据地政府特别划出专款,发展纺织业。新四军军需生产为解放战争中的后勤保障积累了宝贵的经验。抗战胜利后,新四军一部分即离开根据地,向山东等解放区开进,军需工厂也随之开进。新四军之所以可以很快在新战略区立住脚,并不断取得作战的胜利,军需工作保障有力是重要因素之一。 新四军兵工轶事 胶片变火药 用废电影胶片制成炮弹发射药,这是新四军兵工厂的发明。当年我军用黑火药制成了迫击炮发射药包,解决了前线的急需,但缺点很多。如发射距离较近,命中率不高,特别是炮膛内残渣较多,发射几天后,弹体就不能进膛,影响继续发射。 一天,新四军军工处长李仲麟,拿着两个乒乓球来到装弹班,指着手中的乒乓球说:“这玩意儿的原料是硝化纤维,估计可能代替无烟药,你们试试看”。大家很受启发,你一言我一语地议论开了:用乒乓球做发射药包好是好,就是数量太少,也不好加工;用废电影胶片准行,它属于硝化棉类,量多,价格便宜,比乒乓球好加工。 兵工厂的同志从敌占区搞来了一批废电影胶片,除去胶片表面的氧化银后,再挤压、粉碎、烘干、过筛,废电影胶片粉末终于搞出来了,“新型”发射药诞生了。前线迫击炮手对该产品反映较好,编了顺口溜:“新式药包呱呱叫,连续发射效率高,又安全又可靠,命中目标效率高,炸得敌人哇哇叫”。 开水煮哑弹 抗战到了节骨眼上,前线对武器弹药的需求量越来越大,特别是我军需要的大量迫击炮弹,这种弹当时华东地区没有一家军工厂能生产。大伙一合计,决定将缴获的敌人的迫击炮哑弹拆卸,掏出弹体内的炸药,装在我们自造的迫击炮弹体内,送到前方消灭敌人。 开始,我们将哑弹引信轻轻拆卸下来,再用小锤打一根铁针,一点一点向里挖,3个人一天累死累活才掏二三发弹的弹药,远远满足不了前方战斗的要求,大家万分焦急。张玉兰、吴金铜两位同志提出让炸弹下锅煮,将炸药煮出来。这办法真灵,当水温达到90度以上时,弹体内炸药便慢慢溶解于水中,像厚厚一层麻油漂浮在水面上,用勺子将它轻轻舀到铁皮桶内,使它逐渐冷却结晶。开水煮弹终于试验成功了,这种方法既安全,速度又快,不但能取出小口径炮弹的炸药,而且还能取出飞机投下来的大炸弹里的炸药。 挺立太行的韩庄修械所 抗日战争初期,八路军战士手中的武器,除有少量步枪外,大部分是红缨枪和大刀,因此,补充武器成为当务之急。 1938年8月,八路军总部决定将分散在太行山抗日根据地的“随军修械所”集中统一领导,在山西省榆社县韩庄村筹办制造步枪的兵工厂(韩庄修械所),以扩大生产能力。至9月底,115师344旅修械所、129师补充团修械所和115师唐天际部修造所的干部和工人奉命先后到达韩庄,正式成立了八路军总部修械所。到1938年底,总部修械所共有职工380多人,车床5台、刨床2台、三节卧式锅炉1台、15匹马力蒸汽机1台、各种小型机械10台等。 1939年初,八路军总部修械所开始试制“七九”式步枪。工人们开展了火热的造枪竞赛,大家在院内树桩上固定自制的土虎钳,配以钻头、榔头、錾子、锉刀,很快就造出枪来,解决了燃眉之急。以后,兵工厂迅速得到发展,人工造枪逐步被机器造枪所代替,到1939年6月,全厂月产步枪已达60支。(来源:解放军报第9版)

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 舰船知识 > 综合新闻 > 正文 |

|

|

|