| 华人杰:未了的中美抗日驼峰情 | |

|---|---|

| http://jczs.news.sina.com.cn 2004年09月08日 14:40 《环球飞行》杂志 | |

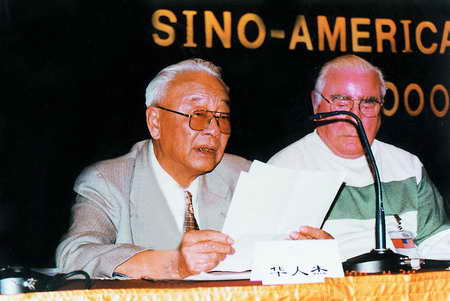

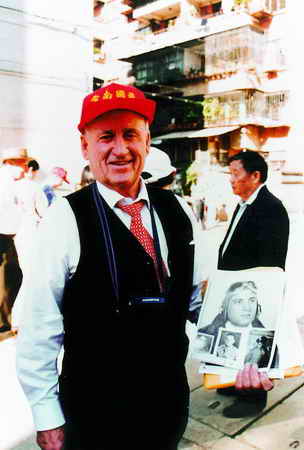

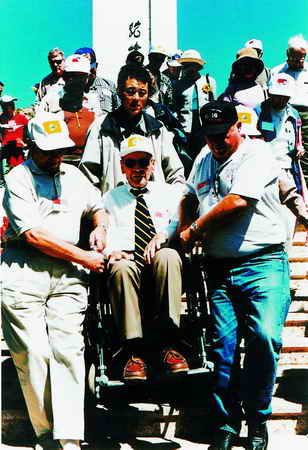

2001年7月7日9时左右,北京航空联谊会(BAA)会长华人杰拨通了他一生中最后一个电话号码。电话是打给昆明外国语学校的,从1999年起他们之间已为筹建“中美驼峰飞行纪念学校”进行了好几次交谈。大约9时10分,华人杰走下楼,上车去药房买中药——他患有哮喘和心脏病。对于老人来说,这两种病都是慢性的重疾,用中药治疗是一种平和而经济的选择。但华人杰这一去,却再也没有回来。 在药房等待取药的长队中,一个沉重而苍老的身躯倒下了。11时左右,享年79岁的华老与世长辞。 一个月后,我们在华家简易的灵堂中看到了昆明外国语学校全体师生敬送的挽联,上面写道: 想当年,先生雄姿英发,壮志凌云,为抗日飞越高黎,劈出驼峰航线,功播三迤。 看今朝,华翁老骥伏枥,情深意重,为教育心系中美,创办驼峰学校,德颂滇中。 …… 峥嵘岁月 “每一位老人都是一本书。”曾与华人杰有着50年交情的齐兴华老先生,十分感慨地说。 是书,就需要有人来撰写,然而华人杰这本书的前半部却少有人用心去记录。我们的主人公,他在生前又很少向朋友们谈及自己的早年,而当他勤于动笔的时候,也多是在描述别人的历史。因此下述资料的零碎就暂时不可避免了: 华人杰,江苏无锡人,1922年10月出生。他曾在抗日时期迁往重庆的南开中学(当时又名南渝中学)就学。中学里,他开始接触并参加进步学生活动,为“号角社”的主要组织者之一…… 同为“号角社”成员的吴佩伦先生曾在一本有关南开的杂志上简述了“号角社”最初的情况:“1938年夏天,我随家迁入重庆,随即考入南渝中学高中读书。入校后仍在课外阅读文艺、政治书籍,……后来华人杰也来到,同我同班,并成为好朋友。我们不仅共同学习讨论问题,而且逐步发展一些活动,不久成立了‘号角社’、‘交流社’两个秘密组织。‘号角社’是读书会性质的组织,主要联络一些志同道合的同学一起学习政治和马列主义著作……” 1944年底,已在西南联大读书的华人杰,被中共南方局青年组确定为党的地下活动人员,他所在的地下革命组织叫“据点”——它的名字由周恩来命名,其成员承担为共产党传递文件、信件等特殊任务。 由于缺少证明人及其他历史原因,华人杰参加中共外围组织的情况长期未得到人们的重视,直到20世纪80年代这一问题才得以证实。 1945年,华人杰参加举世闻名的“驼峰空运”,担任中国航空公司(CNAC)副驾驶员。这个公司的部分人员和装备在解放后成为中国人民军队的有机组成部分。1950年11月,华人杰加入中国人民解放军空军,1990年3月他以抗日战争时期参加革命的资格被授予中国人民解放军独立功勋荣誉奖章。 驼峰壮举 关于华人杰在抗战期间参加“驼峰空运”的历史资料,如今能找的十分稀少。在一封与美国友人的通信中,他曾这样解释道:“我和其他的原中国航空公司成员都没能保住任何旧物——这包括飞行夹克、制服、别针、徽章等等。因为所有可资纪念的东西都在‘文化大革命’中遗失了——那是一场持续十年的灾难……” 现在,斯人已逝,许多独一无二的回忆都沉入黄土。但幸亏历史并未泯灭,宏大的史实场景往往更能清楚的描绘出个人当时的生活背景。 背景之一:驼峰空运  “驼峰空运”,被称为中美二战史上的壮举。1941年,中国抗日战争处于最困难时期:日军切断了从香港、越南、缅甸至中国的船舶、铁路和公路运输;苏联忙于卫国战争,致使经过新疆的进出口通道也名存实亡——中国已无法进口战争所需的物资。应中国政府的要求,以及美国有识之士的积极建议,美国总统罗斯福于1942年4月正式通知中国:同意开辟中印空中航线,直到战争结束。 经过勘察试飞,当时的航线只能从印度的萨地亚、丁江、缅甸的密友那至中国的昆明、宜宾、泸州、重庆。 航线地处喜马拉雅山支脉,海拔多在3000米以上,并有5596米的高峰坐落其间,在飞行中飞机要作三次大的起伏,就像在骆驼背上飞行一样,因此它被战地记者们称为“驼峰航线”。飞行员们将要面对的是崇山峻岭,急流峡谷,强劲的升降气流和高空疾风,以及每年长达5个多月的雨雪季节。加之当时飞机性能、通讯导航、气象保障等条件的限制和日本空军的截击、轰炸,飞行途中一旦遇到机械故障等特殊情况,几乎无法找到一块紧急迫降的场地,即使飞行人员跳伞,落地后也难以生还。因此,这条航线又被称为“死亡战线”。 驼峰空运的主力是美国陆军航空兵第10航空队和1942年12月成立的美国空运总部的印中联队,中国航空公司也租用美国飞机投入空运。几乎每天要有20~30架飞机穿梭于驼峰航线上。运出的是矿产、农产品等换汇物资,运进的是航材、油料、武器弹药、药品、钢材。这在物资和精神上有力地支持了中国政府,也为在中国境内作战的第14航空队和从中国起飞的第20航空队飞机对日本本土实施战略轰炸提供了物资保障。 驼峰空运是世界战争空运史上持续时间最长,条件最艰苦的空运,在长达三年多(1942年5月至1945年9月)的时间里,先后投入飞机2000架,参战人数84600人,运送物资73万吨,运送人员33477人。美方共损失飞机563架、牺牲飞行员1500多人,中方损失飞机46架、牺牲飞行员168人。 背景之二:CNAC的故事 “中国航空公司”(CNAC)在中国现代历史中扮演着一个非凡的角色。它原本是中国政府和寇蒂斯-怀特公司合作组建的,后来在1933年成为泛美航空公司的一个子公司。它建立的航线曾经将北京及长江沿线的大部分城市与中国的商业中心上海连接起来。 1937年,日本侵华战争爆发。作为一个商业航空公司,CNAC的处境变得危机四伏,它的飞行员们往往选择条件恶劣的航线,因为这样才能免遭日军飞机的攻击。 在美国被拉入太平洋战争之前,CNAC勇敢地开辟了中国和印度之间那条著名的“驼峰航线”。在中缅公路被日军切断后,驼峰航线成为中国惟一的外援补给线。CNAC在这条航线上的运营过程为历史写下了辉煌的一章。它所创造的业绩并非仅靠商业利润的驱动就能完成,这是许多位参与者历尽艰险、经过毫无懈怠的努力才达到的。 “驼峰”,这是世界上第一次的大规模空运,但同时,它又是飞行员的噩梦之源。 在500英里的航线之下,是世界上最为险恶的地形;飞机在空中,很少甚至根本得不到无线电导航的帮助;飞行员所能看到的飞行图也残缺不全。日军的战斗机时刻威胁着他们,而CNAC的飞行员们却苦于无法还手——他们的C-47和C-46都没有武器装备。 在二战的早期,CNAC也为飞虎队做着特别的空运支援,各个飞虎队基地的人员和装备都来自“驼峰”——飞虎队和中国空军的飞行员们经常乘坐CNAC的航班去印度接收新的飞机。 在战争期间,CNAC和美国空运总部印中联队各负担了驼峰支援物资运量的10%和90%。要知道,到1945年,前者的运输机只有数十架,后者有629架。从1942~1945年,CNAC在驼峰航线上穿梭了35000次。仅仅在1944年,往返航班就达9000次,飞行总距离为1000万英里。这一年中,CNAC负担了38%的外运物资量。CNAC还在支援赴缅作战的中国远征军方面做出了巨大的贡献,它曾经解救了被困的中国和英国的军队。 为补充自身人员,CNAC曾招收了不少飞虎队队员,另外还从中国和美国招了许多新手——年轻的飞行员们甚至只飞过轻型飞机,但公司不得不这么做。驼峰空运中,CNAC和印中联队的运输机有一半以上都损失了。在航线两侧80多公里的航路地区,有几百架飞机的残骸散布在山谷之间,人们曾将这一带地区称之为“铝谷”。 CNAC的飞行员全部习惯于夜航,习惯于各种天气,习惯于一天当中飞16到20个小时,更加习惯于环境最恶劣的航区。 当时正驾驶都由美国飞行员担任,中国飞行员大都担任副驾驶。华人杰当时所驾驶的机型为C-47,他在“驼峰空运”中执行的飞行任务有96次。 为了纪念     “父亲一直有个心愿,他说:我们要对得起那些死去的人们,他们为中国人民的抗战献出了自己宝贵的生命,我们活着的人应该为纪念他们做些事情……”华老的女儿华欣回忆道。 如今,老人的精魂已经远逝,我们也只能从他们的亲朋那里搜集一些旧日的光华。 据介绍,1988年,华人杰离职休养,同年加入民间组织北京航空联谊会。从此,由第一副会长到担任会长职务,又为航联事业工作了13年。 “父亲在航联会工作了13年,非常投入。他为推动、组织在南京、昆明、桂林修建‘抗日航空烈士纪念碑’等纪念地做了大量工作。作为子女,我们开始都认为建碑只是一种想象,根本不可能实现。我们也不太希望老人家这么辛苦,何况他们也没有钱。但是父亲说,没钱也要办大事……真不知道,他们是如何把这些碑建起来的。”华老的儿子华建宁先生为父亲的辛劳叹息不已。 在华老一份为庆祝北航联十五周年大会上的工作报告中,他回顾了有关“建碑”的历程:“……1986年(航联会)开始进行恢复南京抗日航空烈士公墓的工作。航空公墓恢复后,(我们)马上着手呼吁建立抗日航空烈士纪念碑。同时根据美国驼峰飞行员协会的建议,在昆明修复驼峰飞行纪念碑。……1993年落成昆明驼峰飞行纪念碑,恢复桂林的美国空军十四航空队指挥所旧址……1995年南京抗日航空烈士纪念碑落成。这是世界上最大的航空烈士刻名字的纪念碑,耗资600余万元……” 人总是愿意回忆过去,逝去的往事不仅仅慰藉着年老的心灵,它们更代表着一去不返的青春。在抗日战争中,有多少血气方刚的中国人、美国人将他们的年华永远地留在了这片国土上。“为死去的航空烈士立碑”这是经历过那场恶战活下来的人们的心愿。 同许多为“建碑”无私奉献的航联会同仁一样,华人杰也义无返顾地四处寻求募捐,并专程飞往美国,核实有关美国来华抗日航空烈士的名单。大女儿华欣给我们讲了一个小故事: 父亲常常不放过到国外参加各种会议的机会。他利用这一时间给各种朋友讲解,讲中美共同抗战的历史,告诉他们,他们的前辈为什么会死在中国。即使是我的朋友,大家一起吃饭,他也在一旁讲过去中美飞行员抗日、飞“驼峰”的故事,讲他们为什么要建碑,他到美国是干什么来了……当时,朋友们就拿出钱来,说:我们也要捐。 他始终有一个信念,这是一段很客观的历史,它是中美两国交往中最光辉、最值得纪念的一页。作为中国人应该记住,盟军有许多人的鲜血曾洒在这片土地上。他认为中、美两国都是世界上有着重要地位的国家,美国经济实力强大,中国人口众多。这两国人民在二战时曾并肩战斗,取得胜利,在今后也应该和平友好,这样整个世界就会安定。 南京抗日航空烈士纪念碑的修建历时3年,于1995年8月竣工。主碑后方30块英烈碑上分别用中、俄、英三种文字刻了3294名中外航空抗日烈士的英名,其中中国870名,美国2180名,苏联236名,韩国2名。 在建碑过程中,先后有国内外32个单位团体及384位仁人志士的捐助,共捐人民币5855570元,20389美元,3700马克。 几座纪念碑的落成“为历史正了名”。来访过的美国友人曾盛赞中国人民重视情谊,他们说:只有来到中国,才使他们感到战斗的光荣和伟大价值。 在一次与美国老战士的重逢中,华人杰说:“我陪美国客人来过纪念碑多次,这次依然令我感动。特别是我讲到在美国寻找烈士亲属的困难不在于缺少资料,而在于烈士本身当年非常年轻,大部分未婚,没有后代,他们现在只剩下名字留在中国的纪念碑上,讲者动情,听者动容……” 历史,将一切真相还给世人,正因为有了中美在抗日战争中的这段历史,使得中美人民之间总有割舍不下的情缘。“美国飞行协会”、“美国十四航空队协会”、“美国驼峰飞行员协会”等以及国际知名人士美国陈香梅女士、基克莱特中将都与航联会建立了友好交往,他们之间多次互访也由此引出了许多感人的“找人”、“找飞机”故事,而华老却成为许多故事的主要牵线人。例如美国“双料王牌”费席尔和韩德彩将军那次“化干戈为玉帛”的见面,以及美国四星上将狄索斯威将军同当年救助过他的中国农民取得联系、美国老“驼峰”队员汉克斯来中国寻找当年坠落的53号飞机等等。而今,华老的离去使我们惟有从当年的一些照片中感受参与者其中的辛苦与收获后的欣愉。  故事一:寻找美国四星上将 1945年3月20日,3架美军P-51飞机轰炸日军占领的河南省获嘉火车站,其中一架被敌高炮击中,飞行员狄索斯威上校跳伞后遭日军搜捕。三位王姓中国农民冒死救出狄氏,把他藏身于农民孙家宾家中。经与美军西安空军基地联系后,由当地农民一夜之间修一临时机场。美军飞机凌晨到达,救出狄氏。狄氏返美后,擢升为美驻欧空军司令,四星上将。当地政府要求北航联寻找狄氏下落。经北航联5年艰苦寻找,终于找到了年已88岁的狄索斯威上将。    故事二:帮助美国友人寻找飞机残骸 1997年6月,应美国驼峰飞行员汉克斯的请求,北航联与航空博物馆、中国探险协会等单位协作赴中缅边境寻找二战时失事的53号飞机。   故事三:化干戈为玉帛 1953年4月7日,中国人民志愿军飞行员韩德彩击落一架入境偷袭的美军F-86飞机,俘获双料王牌飞行员费席尔。费于1955年获释返美,继续在空军服役,以上校退休。1995年已任南京空军中将副司令的韩德彩希望北航联寻找费席尔,邀请其来中国,北航联请美国朋友记者格林找到费,并邀请其参加飞虎旅游团来华。   身后身前 华老的子女在回忆父亲时说:父亲一生勤奋,活到老学到老。他的英文水平很高,俄文也不错,但为了研究工作方便,又开始学习德文和日文。他有一个习惯,身上装着字典,遇到不会的词马上查。他曾告诉我们一个学语言的方法,就是查字典。第一次查时,在那个生词旁点一个点,不会再查时就又点一个点,这样,几次“点”下来,也就记住了。因此他的字典上总是墨水斑斑的。 父亲一生写了很多书。我们曾偶然统计过,他在70年代后就编写了二十多本。直到去世的前一天,他还写了大小十几封信件…… 在华老的生平中,有关人员对他进行了如下的评述: ……(华人杰)入伍后,他把自己的聪明才智,全身心地投入到空军建设中去,工作一贯积极认真负责、勤勤恳恳、成绩显著。1954年,他在空军第一高级专科学校任主任教员时,承担集训抗美援朝归来的飞行员和参谋的教学工作,工作积极、教学方法好,教学效果显著,荣立三等功;1984年在空军学院研究部任研究员时,因科研成果突出,被评选为空军优秀知识分子;1987年、1988年在担任《空军战役学》编写工作期间,他不顾年老体弱,加班加点,拼命工作,参加了统稿、编修、定稿等多项工作,对空军战役学提供了许多新资料和有价值的新观念,对完成《空军战役学》的编写工作起到了突出作用,受到空军领导机关的表彰,因此两次荣立三等功。1990年获国家教委高校科技工作40年荣誉证书,同年,获国务院政府特殊津贴。 ……从20世纪70年代开始,他陆续编写了5本辞书,其中《英汉航空词典》发行于国内外,他负责编写的《英汉辞海》,全书4000万字,是我国最大的一部辞书;他还是《简明不列颠百科全书》特约编审学科负责人,全书12800万字,成为1987年全国十大畅销书之一……1994年获美国阿拉巴马州空军国民警卫队荣誉上校,1999年担任美国圣迭戈航空航天博物馆航空航天人物国际评选委员会中国委员…… 许多同华老接触过的人都说他是一个奇人。令他们感动的是,这位年事已高的老人在生活上是如此简单。在华老的书房我们看到层层叠叠的书籍,也看到了大有年头的眼镜盒、老藤椅…… 照顾华老多年的保姆对我们说,华老对生活没有太多的要求,吃饭也很随便。他的事情太多了,常常边吃饭边接电话,结果饭也吃不好。她十分感谢华老,她说自己从华老那学到很多知识,也学到很多做人的道理。“他对朋友十分宽容。他有一个处世原则:当别人对你不好的时候,你要想他的好处,只有这样你才能交上知心的朋友。” 齐兴华,华老的老战友。采访时老先生说:“我和华人杰同志相识有50年了,而且调来调去,总是未离开一个单位。我们俩虽然不能自比君子,但是之间的交往是淡如水的。我们从不互相请吃请喝,在物质上没有什么,也看不出有什么亲热,但我们之间相知的程度是很高的。” “我给他总结了三句话,不知可不可以说明他:他是学术上的强者,政治上的‘弱者’,工作中的奇人。”齐老接着说。 为什么说是强者?他搞学问是九分勤奋加一分天才,颇有些成就。无论讲课授业还是著书立说,力求精、深、新,取得很多好的成果。据说,他在大学里读的是机械工程,而不是空气动力、飞行原理,但是分到人民空军院校工作后,担任飞行原理课程,通过刻苦钻研颇有造诣。记得五、六十年代,空军要成立一个空气动力研究中心,准备调他和另外两个学者担负筹建工作,这件事后来因为“文革”搁浅了。 说他是政治上的“弱者”,不是说他有什么政治问题,而是他在每次运动中都是被整的对象。华人杰同志在旧中国民航里工作过,和美国人一起飞过运输机,是所谓的旧人员。在那个“突出政治”的年代里,像他这样的人,政治地位都比较低。而他在上中学、大学期间所参加的进步学生组织,冒着风险为我们党所做的许多有益工作,是鲜为人知的,即使某个领导知道有过这件事,因为当时缺乏有力的证明,也不会被领导重视。这是一个方面。另一个方面,该同志心直口快,爱“放炮”,常常说一些不合“时令”的话。一个“旧人员”再加上嘴巴“不老实”,所以他在历次运动中都是运动对象就是必然的了。镇反、肃反查历史有他,“整风反右”由于他附会了社会一些人的“教授治校”、“外行不能领导内行”的“右派言论”,差点当了“右派”。庐山会议后,反右倾,他又说了些事实存在的浮夸问题、饿死人、大炼钢铁得不偿失等方面的话,差点又成了右倾机会主义分子。当然最惨的是“文化大革命”。他终于被定成“阶级异己分子”、敌我矛盾,开除党籍,监督劳动。关了两年之后,被发配到河南正阳农场去劳改三年。“九·一三”林彪集团垮台之后,才重见天日。 他在工作中是个奇人。我与他相处几十年,知道他有个与众不同的特点:几乎每天都熬夜工作,一般都在半夜之后,早晨按时起床照常上班(这是军队的制度)。他在读书、写作、上网的时间超出一般常人。“文革”中曾有幅关于华人杰的漫画,写着“华人杰花社会主义的电钱,搞个人的收入”,画的是:一个方孔钱,华人杰的头卡在孔中,脑袋伸出来,头上吊着个大电灯泡。 他去世当天,我11点20左右接到电话,赶到他家。当时,他的办公桌上铺满大量材料,中文的、外文的,辞典、信件到处都是。饭桌上也是一大片。很多接到通知的人都十分惊讶,“不会吧,昨天晚上12点他还同我通电话。” 他近80岁的老人,事必躬亲。什么大事小事都是自己跑。在他处理的许多事情上,人们都认为是个奇迹。去年搞大联欢,10天他睡了不到20小时,由他一个人主要操办,开一个500人的国际大聚会,真是不简单。 齐老最后说:“有句名言:鹰有时飞得比鸡还低,但是鸡永远飞不到鹰的高度。我觉得,华人杰同志是我们空军的一只鹰。” 齐老所说的“国际大聚会”是指2000年4月23日至28日,由北京航空联谊会、云南省政协港澳台和外事委员会主办,昆明航空联谊会和美国四大老战士组织(飞虎协会、飞虎十四航空队协会、驼峰飞行员协会和中印缅战区老战士协会)协办的中美二战老战土2000年昆明大联欢,英文名为Sino-American WWⅡ Veterans Reunion 2000 in Kunming,简称Special Reunion 2000(SR2000)。    这是一次中外闻名的聚会,将近400名二战航空界的老战士坐在一起重温当年的峥嵘岁月。一位当年驾驶C-47驼峰运输机的老战士回忆道:有许多飞机在途中被击落或坠毁,很多飞行员跳伞进入山区,他们中有许多人在中国民众的帮助下获得救援。而当时,日本鬼子曾高价悬赏要求当地民众交出美国飞行员,但到抗战结束,没有一名中国人为金钱出卖朋友,相反却有一些中国人为掩护飞行员献出了生命…… 在场的一位中国人深受感动:为何曾经历了半个世纪前那场战争的人们,会有如此大的凝聚力!为何他们聚在一起时,会那么的激情涌动!从他们缓慢的身影和时时迸发的情感中,让我感受到这些老人、老战士对往事的记忆,对岁月的依恋。 这次盛会引来无数目光的关注。据说,当时云南各媒体出击昆明,一到下午,工作人员就到大街上搜集报纸,上面有关于此次大联欢的各式报道。 曾协助华老并参加过这次活动的王素媛女士回忆道:这次大联欢让我感受到那些二战老战士对这片土地的热爱与留恋。他们的平均年龄为80岁,并且许多人患有各种疾病,但是,他们都从各地赶来。参观“驼峰纪念碑”那天,天气特别热,又要爬上百级台阶,我们真担心那些老人的身体,可是没有一位老人没有上去。 一位叫瑞克的美国老战士患有严重的心脏病,来中国前,医生及家人曾劝阻他慎重出行。但是他表示,就是死在中国也要到自己曾经战斗过的地方去看看。在大联欢最后一天的深夜,老人因过度激动而不幸去世。整理他的遗物时,人们看到,他将以前在昆明战斗时喝茶用的茶票、吃饭用的饭票都塑封后整齐地放好,他的桌子上还铺着这次大联欢的全体合影…… 参加大联欢的美国老战士对此次活动非常满意,他们认为,在昆明,享受到“总统般的待遇”。然而组织这样一次盛会并不容易。承办者之一、海洋国际旅行社的李宝玉先生说:在6天中,他(华人杰)只睡了18个小时。 美军老战士归国后,给华人杰来信说: 我很抱歉,没有早点向您表示我们向您组织的神奇的SR2000大联欢的感谢。我们感谢您为协调后勤工作以及要和这么多人打交道而带来无数的细节,其艰难困苦可想而知。我们理解您在取得中央和地方政府的批准、起草文件、考虑政治因素、通信问题、翻译、误解、疏漏、担心、变化、推迟、取消、冷淡、推托这些方面所付出的时间和工作量。SR2000大联欢是一次非凡的成功,您一定有巨大的耐度和坚忍不拔来取得谅解、容忍和耐心,我们的旅行是最值得纪念的、出色的、前所未有的,谢谢您。 另一封信上说: 人杰,我们倒是担心您,您满心想让每个人满意,故注意每件事和每个人,以致您老是中断吃饭和休息。我们希望您多活几年,活得健康和幸福。您组织这样一个大联欢,您和其他领导人肯定是操劳过度的。 飞虎14航空队协会的会员对华人杰说:“我想您需要两个月的时间来恢复健康。” 壮志未酬 这里解释一下“中美驼峰飞行纪念学校”。这是一所职业高中,以学习英语为主,师资来自美国驼峰飞行员后代,义务来华教英语,毕业后送往美国深造英语,将来回云南省工作。这样一方面将驼峰友谊传至后代,另一方面为云南省培养人才。北航联正寻求云南省政府部门给予支持。 在SR2000中,许多老战士要求参观这所纪念驼峰空运的双语学校,但是未能实现。因为政府机构还没有完全批准这个项目。尽管如此,大联欢的参加者们仍继续为此学校捐款,而捐款目标已经达到。 一名美国驼峰飞行员的儿子已经准备成为这所学校的第一个义务英语教师。他访问了筹建中的这所学校,他认为这是一个非常出色的项目。 可惜,华人杰老先生已经看不到开课的那一天。这一天必将富有意义,而且,如果华教授仍健在,他可能会被推选为这所学校的名誉校长。 华老的子女表示,无论遇到多大的困难,他们也要完成老人的遗愿,把学校办成。 华老的另一个未了的心愿是被他称为“要为我们炎黄子孙扬眉吐气”的“华人环球飞行”。包括华人杰在内的几名中国人已经为此准备了至少5年。他们最缺少的是必要的资金,“钱”往往会令许多人气馁,但几名没钱的中国汉子却被逼出了一股豪气,而最让人激动的是华老的一句话:“沿路要饭,也要飞!” 岁月无情,华人杰再也不能为忙碌了数年的“环球飞行”出力了。这对于一位79岁的老人来说可能是件好事——他终于可以安静地休息了;但对于全世界的华人和美国的友人来说,他们失去了一位杰出的航空同仁。对于爱好和平及严守公正的人们来说,航空是没有国界的。 在几天以前,曾与华老共事多年的李宝玉先生说: 华人杰教授已离我们两个月了,回想同华老交往的日子,至今记忆犹新。在我的心目中,华老是一位慈祥、正直、知识渊博、思路敏捷的人。他既是一位师长,又是一位可以信赖的朋友,在他的面前任何一点虚伪都只会使你无地自容;他是一位光明磊落的人,襟怀坦荡、刚正不阿,同他一起共事,你有的只是信任。为了事业、为了志同道合的朋友,他可以不在乎自己的一切,他一生为自己所热爱的航空事业呕心沥血,同时为了中美人民的友谊不停地往返于两国之间,他不愧为一个促进两国人民友谊及两国航空领域交流的民间大使。 我们获知,华老去世前还有一个小小的心愿,他想同在世的飞过驼峰的二战老战士每人照一张相,对每人做一个专访,为参与这段历史的人们出一本书。 我们想,如果有后人完成了这部书,应当在扉页上写一句:“生当作人杰!” 欲知详细内容,请与《环球飞行》杂志社联系。 相关专题:《环球飞行》专题 |

|

|

| 舰船知识 > 军事新闻> 《环球飞行》专题 > 正文 |

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||